いたみの治療

- ホーム

- いたみの治療

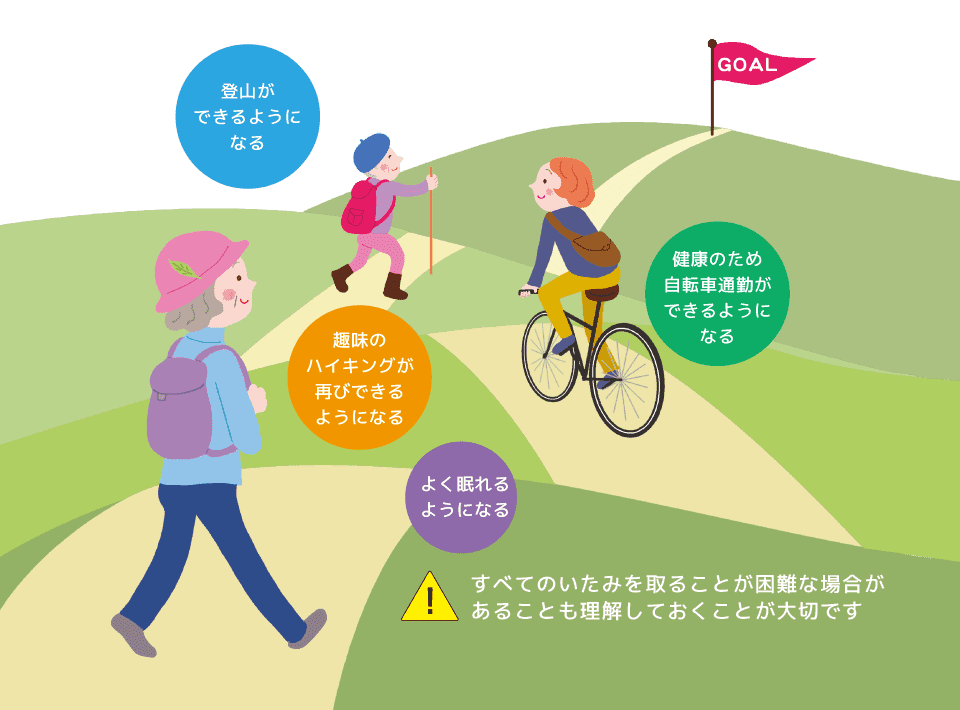

治療の「目標」を設定する

「侵害受容性疼痛」の場合は、いたみの原因の治療によって、いたみをなくすことを目指すことができます。しかし、「神経障害性疼痛」の場合は、適切な薬物療法を行った場合でも時間がかかることがあります。

まずは、いたみを軽くすることを目指し、日常生活の中でできるようになったことを少しずつ増やしながら、いたみにとらわれない健やかな生活を目指しましょう。

いたみの治療は、薬物療法が中心に行われます。

侵害受容性疼痛の薬物療法

侵害受容性疼痛では、お薬によって早い段階からいたみが抑えられることが多く、広く使われています。

主な薬剤

● 非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)

ステロイド(合成副腎皮質ホルモン)以外の抗炎症作用、鎮痛作用、解熱作用を持つ薬剤の総称で、いたみを発生させる物質の産生を抑制することで、いたみを抑えます。

いわゆる「いたみ止め」として、主に侵害受容性疼痛に対し、処方されています。

● 解熱鎮痛剤

脳の体温調節やいたみを感じる中枢に作用することによって、いたみを抑えるとされています。

● オピオイド鎮痛薬

いたみを伝達する脊髄や、いたいと感じる脳などの中枢神経に作用して、いたみを抑えます。他のお薬では抑えられない強いいたみなどに用いられます。

以前は主に、がんのいたみに使用されてきましたが、近年では、がん以外のいたみにも使用できる場合があります。

神経障害性疼痛の薬物療法

神経障害性疼痛の場合、お薬を飲んでも治療に時間がかかることがあります。

患者さんのいたみの状態や副作用の程度を確認しながらお薬を選択します。

主な薬剤

● Ca2+チャネルα2δリガンドカルシウムアルファツーデルタ

いたみを脳に伝達する神経の中継点で、いたみを伝える物質(神経伝達物質)が過剰に放出されるのを抑えることで、いたみを軽減します。

● 抗うつ薬注)

(セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬、三環系抗うつ薬)

抗うつ薬には、いたみを抑える神経を活発にすることで、いたみを軽減する働きがあります。

注) 一部の抗うつ薬を除き、いたみに対し保険適用が認められていません。

● 下行性疼痛抑制系賦活型疼痛治療剤(非オピオイド、非シクロオキシゲナーゼ阻害)

こちらは、「ワクシニア」と呼ばれるウイルスを投与して皮膚に炎症を起こさせ、その組織から抽出された生体活性物質を精製して、「鎮痛薬」として製剤化したものです。

● オピオイド鎮痛薬

いたみを伝達する脊髄や、いたいと感じる脳などの中枢神経に作用して、いたみを抑えます。他のお薬では抑えられない強いいたみなどに用いられます。

以前は主に、がんのいたみに使用されてきましたが、近年では、がん以外のいたみにも使用できる場合があります。

侵害受容性疼痛・神経障害性疼痛のときに行われるその他の治療法

● 理学療法(リハビリテーション)

運動療法や、温熱・電気・光・水など物理的な刺激(温熱療法、電気療法、光線療法、水治療法など)によって、運動機能の回復と維持、増進を図る治療法です。

いたみによって硬く緊張している筋肉をほぐし、血流を改善することで、いたみの軽減が期待できます。

● 神経ブロック療法

局所麻酔薬などを神経の周辺に注入し、いたみの情報が脳に伝えられるのをブロックする治療法です。いたむ場所に直接注射するため、ピンポイントでいたみの軽減が期待できます。

● 脊髄刺激療法

なかなか治らない慢性難治性疼痛に用いる治療法です。

脊髄に弱い電気刺激を送って、いたみを軽減します。

この治療法では、電気刺激でいたみを軽減する装置を体内に埋め込む手術が必要となります。

● 外科的療法

薬物療法や神経ブロック療法などでもいたみが取れない場合に、外科的療法(手術療法)が行われる場合があります。

いたみの原因となっている病気に対して外科的療法を行い、いたみの除去を目指します。

監修

春日部市立医療センター

ペインクリニック内科

主任部長

日本大学医学部

麻酔科学系麻酔科学分野

臨床教授

加藤 実 先生