いたみの種類

- ホーム

- いたみの種類

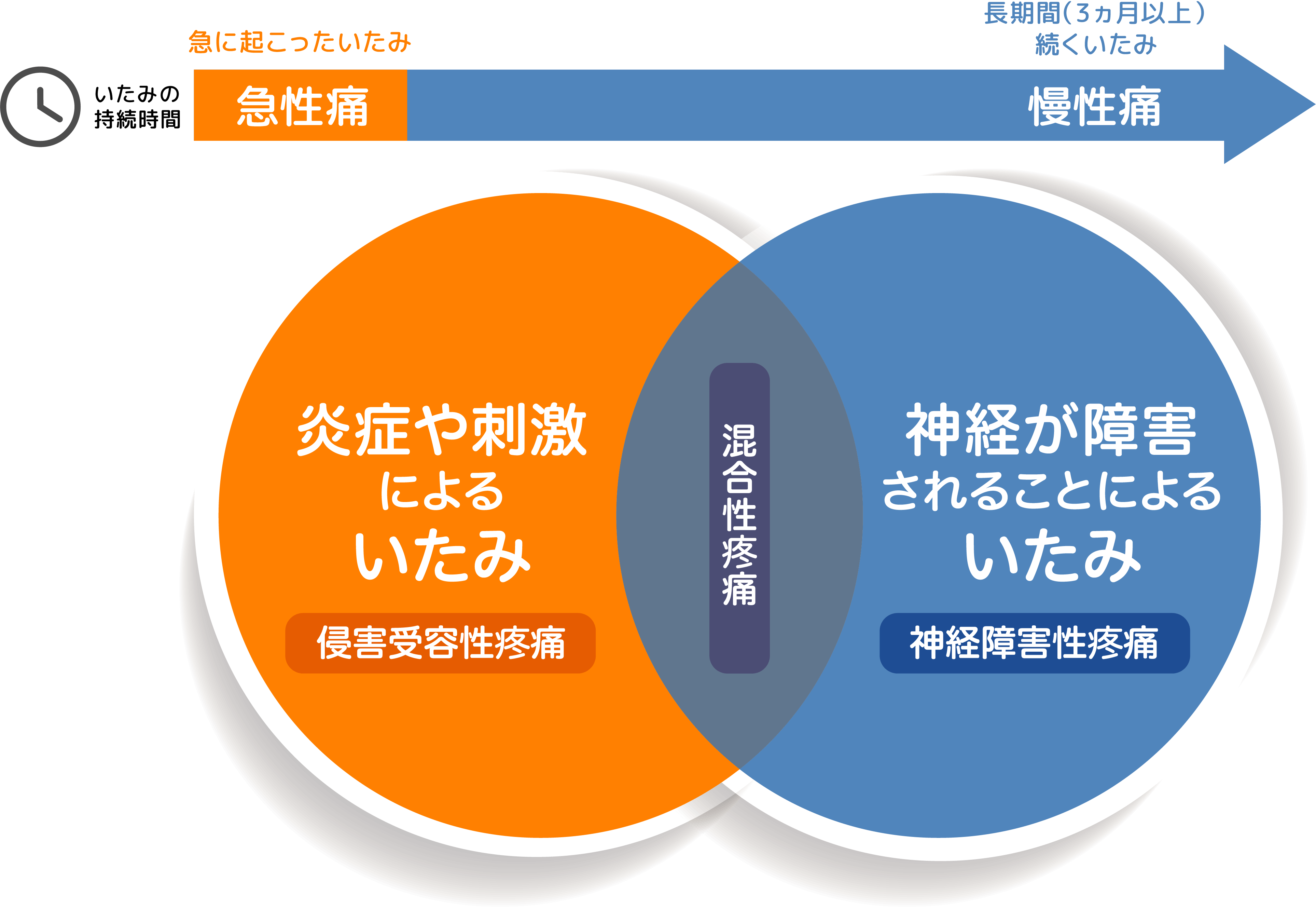

いたみは、持続時間から

「急性痛」と「慢性痛」に分けられますが、

最近では、いたみの発生の仕組みから、

「侵害受容性疼痛」と

「神経障害性疼痛」に分けられます。

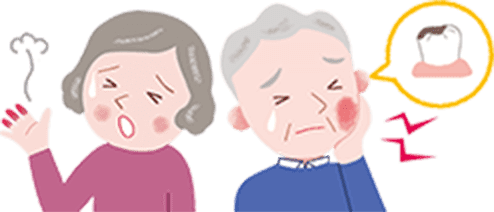

侵害受容性疼痛

侵害受容性疼痛は、切った、ぶつけたなどの炎症や刺激を、体の至る所に配置されているセンサー(侵害受容器)でキャッチすることで生じるいたみです。

骨折や歯痛、やけど、腹痛など、日常生活で起こりうるいたみの多くがこのタイプで、一般的に炎症や刺激が治まれば、いたみは治まります。

- 骨折、歯痛、やけどなど

侵害受容性疼痛を感じる仕組み

人間が本来持っている「いたみを感じる仕組み」でもたらされるため、“正常ないたみ”、“生理的ないたみ”ともいわれています。

いたい場所が、炎症/刺激のある場所と同じ

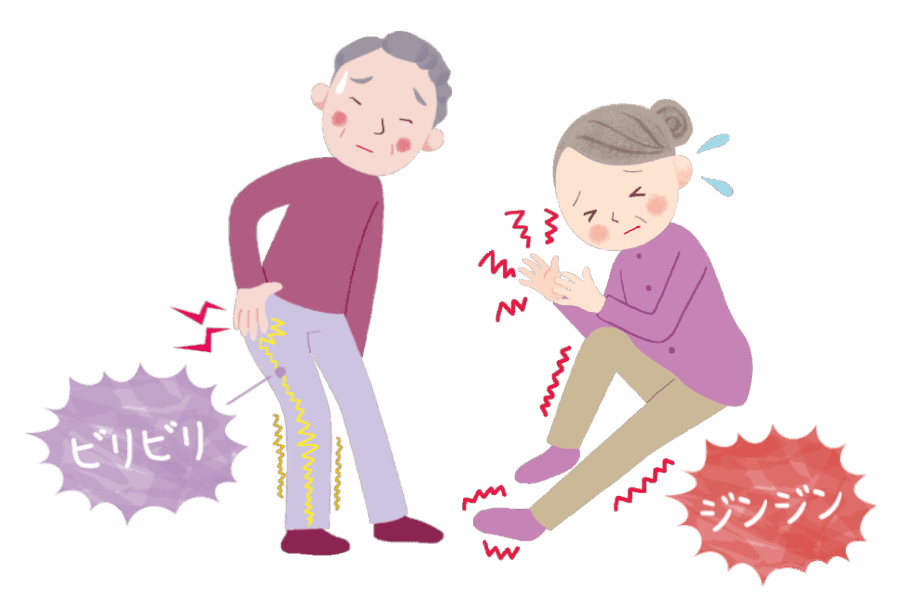

神経障害性疼痛

神経障害性疼痛は、神経そのものが傷ついたり、圧迫されたりなどして生じるいたみのことで、長期間にわたり悩まされる傾向にあり、日常生活に影響を及ぼす可能性があります。

針で刺されるようなチクリとするいたみや、電気がビーンと走るようないたみ、衣服が擦れるだけでいたみを感じたりもします。

- 針で刺されるような・電気が走るようないたみがある

- 衣服が触れたり、風が当たっただけでいたみが走る

- しびれの強いいたみがある

- 焼けるようないたみがある

- いたみの部位の感覚が低下したり、過敏になっている

神経障害性疼痛を感じる仕組み

神経が過敏になったり、いたみを伝える物質(神経伝達物質)が過剰に出たり、いたみを抑える神経がきちんと働かなくなったりなどの、「神経の働き方の誤作動」でもたらされます。

“異常ないたみ”、“病的ないたみ”ともいわれています。

いたい場所と神経が障害された場所が、同じとは限らない

「急性痛・慢性痛」と「侵害受容性疼痛・神経障害性疼痛」の関係

いたみの原因が分かっていて、すぐにおさまるいたみを「急性痛」、3か月以上続くいたみを「慢性痛」といいます。「急性痛」は、その原因となるケガや病気が治れば消えていくものですが、いたみが生じたときに適切な治療をせずに、そのまま放っておくと、治療が難しい「慢性痛」に変わってしまう場合もあります。

監修

春日部市立医療センター

ペインクリニック内科

主任部長

日本大学医学部

麻酔科学系麻酔科学分野

臨床教授

加藤 実 先生

-