肩関節周囲炎によるいたみの「治療」

- ホーム

- いたみの原因

- 肩関節周囲炎によるいたみ

- 肩関節周囲炎によるいたみの「治療」

肩関節周囲炎によるいたみを「治療」する

「肩関節周囲炎」によるいたみの治療は、基本的に保存療法(薬物療法、運動療法など)が行われます

それでも改善しない場合に、手術などが検討されます

● 肩関節周囲炎の予後・治療方針

肩関節周囲炎は発症から数か月~数年かけて軽快し、自然に治るとされています。基本的に保存療法(薬物療法、運動療法)で治療し、いたみが特徴的な「炎症期」と、肩の可動域制限が強い「拘縮(こうしゅく)期」及び徐々に可動域が改善してくる「寛解(回復)期」で異なります。

ただ、なかにはいたみや肩の可動域制限が残ってしまうこともあります。また、保存療法を行っても症状が重かったり長引いたりして改善しない場合は、手術などが検討されます。

いたみで日常生活に支障が出ている場合は我慢せず、症状が残ることを防ぐためにも早めに医療機関を受診しましょう。

● 肩関節周囲炎の治療法(保存療法)

炎症期の治療

薬物療法や注射療法などで、強い肩のいたみを抑えることを目指します。

炎症やいたみを引き起こす物質(プロスタグランジン類)の合成を抑えていたみをしずめる非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)を内服したり、肩峰下滑液包内や肩関節内にステロイド(合成副腎皮質ホルモン)剤と局所麻酔薬、もしくはヒアルロン酸製剤を注射したりします。

このほか、以下の方法でもいたみをコントロールしていきます。

- 三角巾やアームスリングを装着して患部を安静にする。

- 肩を無理に動かさないよう、日常生活の動作に注意する。

- (夜間痛に対して)患部側の肩から肘の下にタオルやクッションなどを置いて、肩をいたまない位置に調整する。

- 肩を冷やさず温める。

また肩周りをリラックスさせる目的で、おじぎ運動(Codman体操の姿勢で腕をだらっと下げる)など肩がいたまない程度の運動療法にも取り組みましょう。

拘縮期・寛解(回復)期の治療

狭くなった肩の可動域を広げることが目的です。

医療機関で理学療法士の指導を受けながら可動域改善訓練を行ったり、自宅でできる運動療法(Codman体操など)やストレッチに取り組みます。

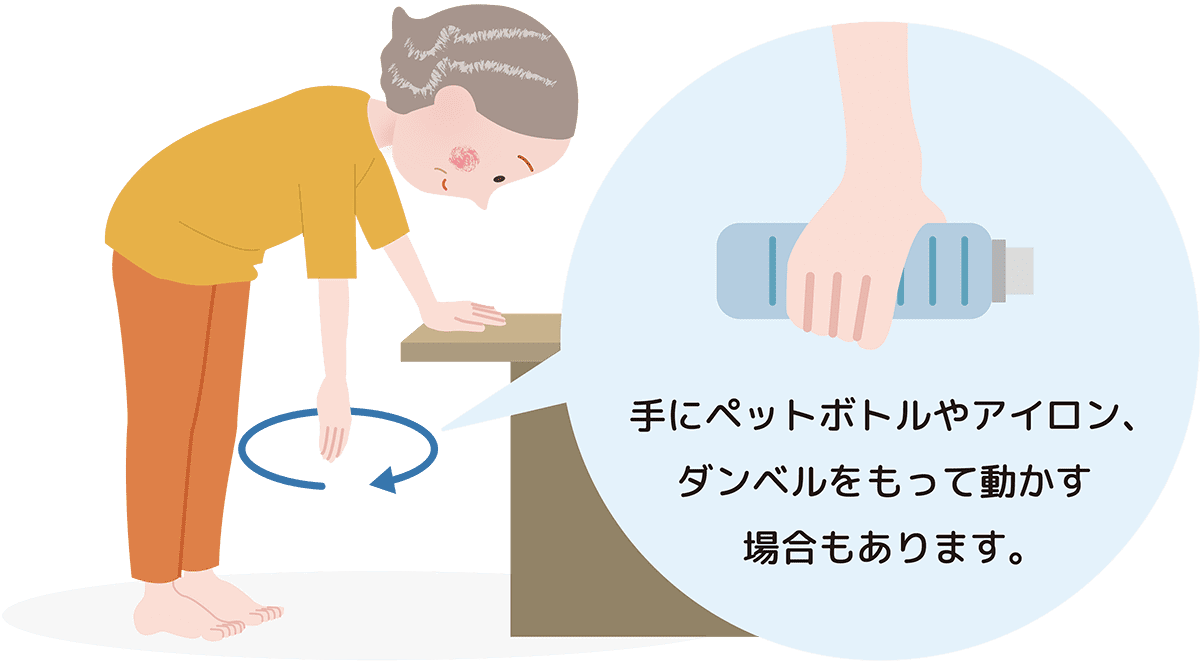

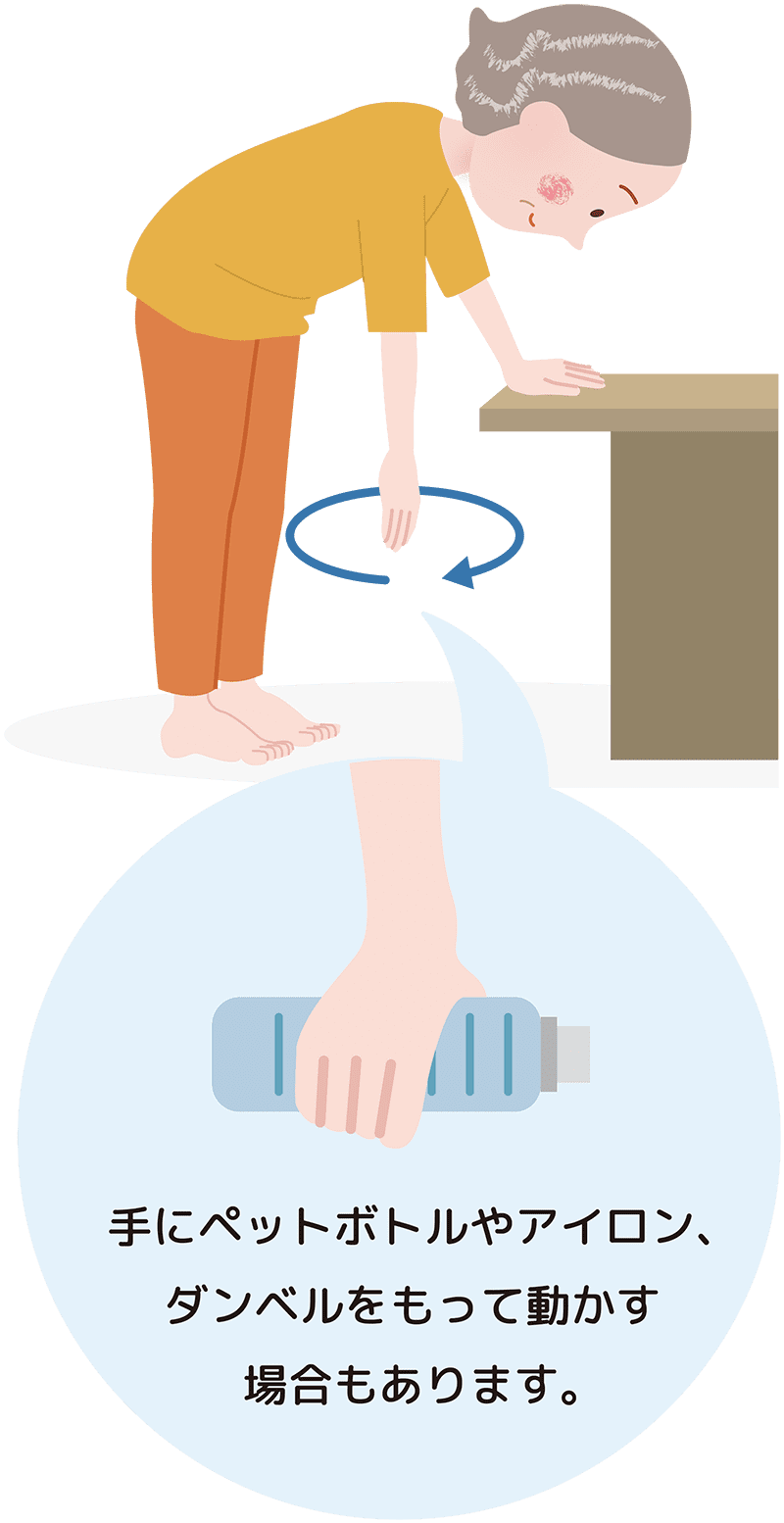

Codman(コッドマン)体操

肩がいたむ反対側(健側)の手を机などに乗せ、前傾姿勢を取ります。そして肩がいたむ側(患側)の腕をぶら下げ、前後左右に振ったり、ゆっくり円を描くように回したりします。

● 肩関節周囲炎の治療法(手術など)

保存療法でいたみや肩の可動域制限が改善しない場合は、手術などで治療することもあります。

具体的には、癒着した関節包に生理食塩水などを注入し膨らませるパンピング療法や、超音波検査で確認しながら局所麻酔で肩関節周囲の神経をブロックし、医師が肩関節を手で動かして関節包を破る非観血的関節授動術(サイレントマニピュレーション)、関節鏡視下手術で関節包を広げる方法などが選択されます。

施術後は医師や理学療法士の指導を受け、再癒着しないようにします。

炎症期や拘縮期、寛解(回復)期に自宅で運動療法を行う際は、無理をすると症状が悪化してしまいます。

医師や理学療法士に方法などを尋ねていたみが出ない範囲で行いましょう。

監修

高知大学医学部

整形外科学講座

教授

池内 昌彦 先生